イチョウの葉からリグニンS核を検出

S. Imamura, D. Aoki, M. Yoshida, Y. Matsushita, K. Fukushima

Syringyl unit in the lignin of Ginkgo biloba leaves

Journal of Wood Science, 71:50 (2025)

DOI: 10.1186/s10086-025-02223-y

植物細胞壁の主成分のひとつであるリグニンは、

単位間結合が多様で、種・組織・細胞によって異なる構造をもつ複雑な高分子です。

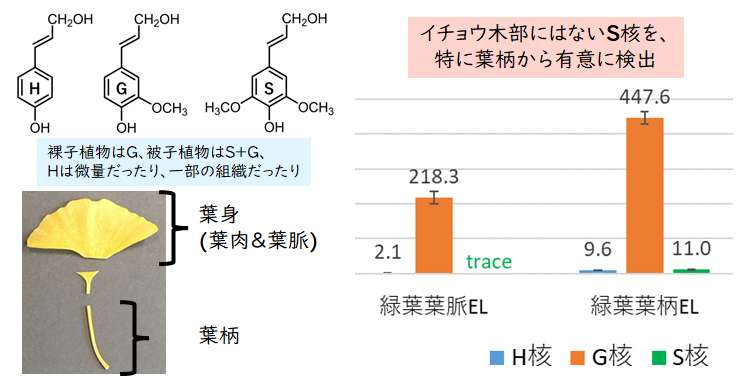

単位構造はC3側鎖をもつフェノール型の構造で、

メトキシ基が0個、1個、2個のパターンがあります。

一般的に、裸子植物ではグアイアシル核(メトキシ×1)からなりますが、

傾斜した幹・枝の姿勢制御のためにあて材を形成し、

p-ヒドロキシフェニル核(メトキシなし)を少し含みます。

被子植物で主体となるシリンギル核(メトキシ×2)は通常含まれません。

これだけ見ると、進化によりシリンギル核を獲得したかのように見えます。

しかし、裸子植物であるイチョウの培養細胞では、

シリンギル核のリグニンを合成できてしまう、という報告があるように、

生合成能力はあるが、植物内部で制御されている、という状況のようです。

本研究では、目的に応じてリグニンの合成が制御されているという仮定から、

木部とは大きく異なったリグニンをもつ可能性がある葉に着目しました。

イチョウの葉を調べたところ、葉柄の部分のリグニンから、

1~2%程度のシリンギル核を検出しました。

このシリンギル核、葉柄のために作られていて、何らかの特殊な役割がある・・・

と考えていますが、まだ詳細は不明です。